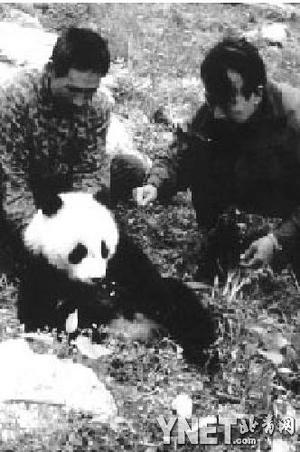

潘文石(右)在助手的帮助下,为熊猫戴上跟踪颈圈

点击此处查看全部科技图片

法制晚报: 王萍

自然增长率高于人类为什么会濒临灭绝 生两个孩子为什么只要一个———

从1983年开始,北大生物系教授潘文石和他的研究生们连续13年工作在秦岭海拔3000多米的山上。他们通过无线电监测大熊猫,记录下有关大熊猫交配、受精、产仔、哺乳的最直接而可靠的参数。监测结果使许多人感到意外:在秦岭650平方公里范围内,大约150只大熊猫在最近13年间始终处于相对稳定的状态,最近9年的增长率为3.5%,不但与全世界人口增长率最高的国家卢旺达持平,更是远远高出北京仅为2‰的人口增长率。

潘文石教授第一次发现了野生大熊猫的社会结构和行为方式、婚配方式;第一次发现了大熊猫的DNA多样性还没有下降到近亲繁殖的程度。潘文石教授被美国《读者文摘》誉为“熊猫爸爸”,他也是第一个被《美国国家地理》杂志以人物专访的形式采访的中国科学家。

合理建议被中央采纳经费却被取消

每每提到在野外考察的日子,潘文石教授说:“真的是很困难呀!”他们不愿看到大熊猫———这样一个历经数百万年演化,挺过了4次冰期浩劫的物种,在人类不合理的干涉下消亡。他们希望为熊猫找到最后一块最好的栖息地。

1937年出生于家境优越的泰国华人家庭的潘文石,太平洋战争爆发前随父母回到广东。初中时,有几本书影响了潘文石,那就是杰克·伦敦的《野性的呼唤》和《白獠牙》、达尔文的《环球旅行日记》以及《钢铁是怎样炼成的》。潘文石很幽默地将自己比作杰克·伦敦笔下一条名叫“布克”的狗。布克放弃在大法官家看门的优越生活,驰骋于北极荒原,最后成为狼群的至高首领。潘文石带着他的研究生们生活在荒山野岭里,像带着一群狼的头狼。

潘文石是在1980年开始研究大熊猫的,当时他参加了一个国际合作小组,对四川卧龙自然保护区的野生大熊猫展开研究。他回忆说:“当时,人们拯救大熊猫的做法就是把它们抓进动物园里,没有竹子,就像养猪一样喂它们一些窝窝头;也不知道大熊猫该怎么繁殖,养养就养死了。”潘文石认识到,这种做法将破坏熊猫的种群结构,甚至会导致熊猫灭绝。

1984年10月,他写报告给中央,要求加强对野生大熊猫种群的研究,而不是把它关起来饲养。没想到,报告不到一个月就得到了回复,中央同意潘文石的想法,停建大熊猫饲养场。但同时,这个报告也触犯了一些部门的利益,潘文石的研究经费被取消了。

[1] [2] [3] [下一页]

|