科技时代 > 科学探索 > 12件事颠覆未来专题 > 正文

环球科学杂志:12件事颠覆未来(4)

7.太平洋地震

极有可能

大地震会不会把加利福尼亚州撕成碎片?

撰文 凯瑟琳•哈蒙(Katherine Harmon)

翻译 王栋

这场预料之中的大地震袭来时,洛杉矶可能还不至于被震离大陆,变成一座孤岛。但是圣安德烈亚斯断层(San Andreas faul)发生的每一次地震,都会把洛杉矶向旧金山推进几米。很长时间以来,科学家们和公众都预期一场大地震会降临在美国西海岸。美国地质调查局估计,加利福尼亚州在 2038年之前将遭遇一场至少里氏 6.7级地震(与 1994年加利福尼亚州北岭地震震级相同)的概率高达99%。

但是,这场地震很可能更大,甚至大得多。位于南加利福尼亚州的美国地质勘探局综合性多灾害演示项目(Multi-Hazards Demonstration Project)首席科学家露西•琼斯(Lucy Jones)说,如果大部分圣安德烈亚斯断层同时断裂,地震会达到里氏 8.2级。

圣安德烈亚斯断层自南加利福尼亚起,直到穿越旧金山湾区,绵延约 1 300千米。它是向东南移动的北美板块和向西北移动的太平洋板块的分界。根据地质记录,科学家认为,该断层通常每隔大约150年就会断裂一次。而现在距上一次大规模断裂已经差不多 300年了。

如果发生一场里氏 7.8级的地震(在2008年的美国地质勘探局和加利福尼亚州地质协会的报告中,这被称为“看似合理的情况”),差不多 1 000万南加利福尼亚州居民会遭到波及,造成约 1 800人死亡,5万人受伤。根据美国地质勘探局“假想中的大地震”模拟预测项目估计,这一规模的地震意味着断层将会移动 13米。如此程度的错位会摧毁跨越断层的道路、管道、铁路及通信线缆,并引发滑坡。接下来数周,这一地区还将遭受一系列强度可达里氏 7.2级的余震。琼斯指出,这场地震预计会直接造成约 2 000亿美元的破坏,基础设施和商业秩序被长期破坏,还将导致数十亿美元的其他损失。

然而,圣安德列亚斯断层并不是唯一一个可能断裂的断层。而且即使相隔数千千米,沿一个断层发生的地震也会引发其他断层中积蓄已久的地震。今年 1月,加利福尼亚州北部近海岸发生的一场里氏 6.5级地震位于卡斯卡迪亚地层潜没带(Cascadia subduction zone,位于美国西北太平洋沿岸)南端。这个板块边界有能力引发一场强度至少达到里氏 9.0级的地震——与引发 2004年那场可怕大海啸的苏门答腊大地震震级相同。地质记录表明,公元 1700年这里曾发生过一次大地震,引发的海啸穿越了太平洋,一直抵达日本。在未来数十年内发生类似规模地震的概率约为1/10。

美国俄勒冈州立大学地球物理学家罗伯特•耶茨(Robert Yeats)说,预测地震有点类似于根据气候记录去猜测未来一周的天气。他补充说,知道一场地震可能在不久的将来发生,“不一定会影响你的度假安排,但一定会影响建筑规范”。大型建筑是最安全的,加利福尼亚州的一些摩天大楼都是按抗里氏 7.8级地震的标准建造。正是因为一场大地震似乎迟迟没有发生,下一场地震或许不会如预期中最坏的情况那么严重。科学家仍在深入研究地质记录中大地震(超过里氏 6.0级)发生的频率,一些新证据暗示,圣安德列亚斯断层会越来越多地发生小型地震,而不是大地震。

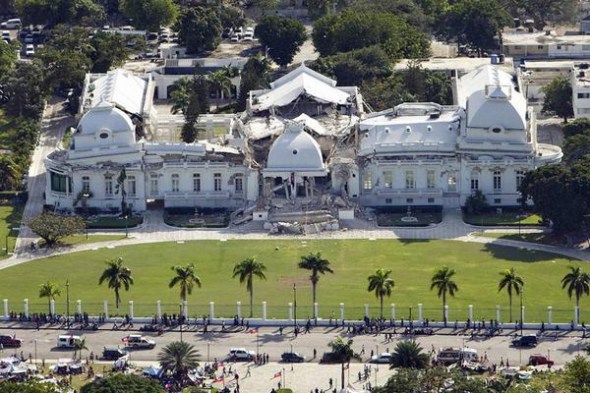

得益于现代防震建筑和公共预防运动,当预期中的大地震真的袭来时,或许人们会发现它造成的损害并不如一直想象的那么巨大。而在世界上比较贫穷、没有做好充分准备的地区,即使地震规模较小,也会造成大得多的灾难。今年 1月发生在海地的地震就是一个典型的例证。这场地震造成近 25万人死亡——用血的教训提醒我们,在断层的突然滑动面前,没有进行过详细防震规划的城市是多么的脆弱。

8.核聚变能源

极不可能

虽然它能缓解环境危机,但实现起来仍有难度。

撰文 迈克尔•莫耶(Michael Moyer)翻译 庞玮

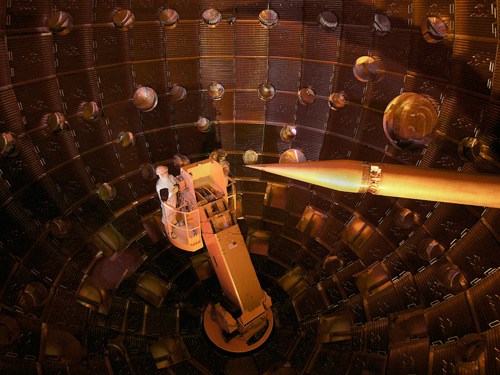

曾有人这样揶揄核聚变能源:无论何时,问实现的时间,永远需要20年。今天看来,这还是太过乐观了。世界上最大的等离子聚变项目,位于法国南部的国际热核聚变实验堆 (ITER,参见《环球科学》2010第 4期《核聚变悬疑》一文),最早也要等到 2026年才能开始核聚变实验研究。工程人员至少需要十年时间对 ITER进行测试,然后才能开展下一步工作。在这个项目中,他们计划将把等离子体束缚在“磁瓶”里,最终建成一个可输出净能量的核聚变反应堆实验原型。要看到能直接向电网输送能源的反应堆开始运行,那是下一代人的事了。与此同时,人类社会对能源的胃口却永无止境。“全世界对能源的需求都如此巨大,增长都如此迅速,迫使我们必须另辟蹊径,”美国国家点火装置(National ignition Facility,NIF)主管爱德华•摩西(Edward Moses)说。(NIF位于美国加利福尼亚州的利弗莫尔国家实验室,是美国主要的核聚变实验装置,它将多束激光聚焦于很小的靶丸上引发核聚变反应。)理论上,聚变电站可以提供这样的一条“蹊径”。这种电站以存在于普通海水中的重氢为原料,不产生任何有害排放──没有烟尘、没有核废料、不排放温室效应气体。它们将驾驭使太阳发光发热的内部能源,为我们这颗行星提供电力。

然而实际上,核聚变大概不会如物理学家期望的那样改变世界。事实证明,触发和控制核聚变进行自持反应(self-sustaining,指聚变产生中子数等于消耗中子数,使得反应平稳持续)所需的技术极为复杂。除此之外,第一代聚变反应堆肯定会价格不菲,本世纪内无法广泛应用。

摩西等人认为,能最快接近核聚变的途径莫过于“杂交技术”,即用聚变反应来加速核废料中的裂变反应。在这种被称为“激光惯性聚变引擎”(laser inertial fusion engine,LIFE)的方法中,大功率激光束将能量聚焦在很小的靶丸上,能量冲击将点燃初级核聚变反应,聚变产生的中子向外传播,击中外面包裹的裂变物质壳层,壳层可以是来自核电站的乏燃料(spentfuel,使用过的燃料),也可以是军事上常用的贫铀(depleted uranium)。放射性废料在中子的轰击下会触发更多衰变,释放出可用于发电的热,同时加速废料本身向稳定物质的转变(从而解决了核废料的处理问题)。摩西称,他能在 2020年之前制造出一台基于 LIFE的工程原型,并在2030年之前实现并网发电。

换句话说,可以利用核聚变的实用反应堆距离现在,真的只有 20年了。

|

|

|

|