《中国科技纵横》2005年5月号文摘和封面 | ||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| http://www.sina.com.cn 2005年05月23日 07:00 新浪科技 | ||||||||||||

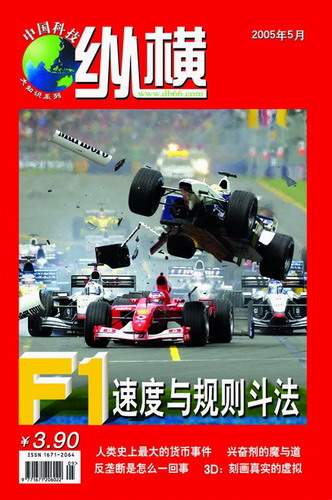

05封面 点击此处查看全部科技图片 2005年5月号文章摘要 专题 F1:速度和规则斗法

文/王洪浩 2004年9月,F1大奖赛在上海举行,这是F1首次光临中国。中国这片赛车文化的荒地一时间聚集了来自全世界的F1赛手和车迷。今年10月,2005年赛季F1大奖赛的最后一站也将在上海举行。一级方程式管理协会(FOA)和上海有关方面签订了一份为期7年的合同,这意味着从2004年开始,中国人可以连续7年在本土欣赏F1比赛。 F1是什么? F1全称中的Formula一词通常翻译成“方程式”,其实有“规则与限制”之意。整个赛事,不论是比赛规则、车辆设计,甚至比赛过程中的每一个细节都有相应的规定。F1诞生于1950年,由国际汽车联合会创办,但是它的前身大奖赛(Grand Prix)在1903年就开始了。F1是国际汽联所制定的方程式赛车规范中等级最高的,因此以F1得名。 最初的F1规则的重点是尽可能消除比赛的不公平和混乱,那时国际汽联还没有意识到速度极高的赛车会有多危险,所以规则很简陋,只限制发动机排量和车体重量,允许任何形式、任何尺寸的车型上阵。很多现在难以想像的事情都出现在那时的F1赛场上。比如赛车手曾将摄像机绑在车顶,将自己比赛的状况拍下来;车手跑累了还可以找替补车手替换,休息过来后再上场;甚至有6个车轮(前面4轮,后面2轮)的赛车都跑上了赛道。 50多年来,赛车的速度在科技的帮助下疯狂地提高。每一个车队对于速度的追求都是无止境的,因为速度就意味着冠军。威廉姆斯车队的前技术总监帕特里克·海德曾说:“速度快的将超过速度慢的。”这简单的一句话是车队取胜的至理名言。为了提高速度,车队的工程师能想出各种各样的高招,他们提高发动机的马力,改变汽车外形,你一定会为他们的智慧而惊叹。当然,要维持高速,车手的体能和车内的安全设施也都有相应的进步。 赛车的高速度导致了许多惨剧,一些车手和车迷在事故中死伤。国际汽联逐渐意识到安全的重要性。现在F1规则制定和修改的原则是确保安全,而其中最主要的限制就是针对速度的。 强劲逼人的发动机 要想速度快,首先要有顶级的发动机。一般的家用轿车发动机的功率大约为100马力左右,一般的汽车发动机转数很少超过每分钟8000转,而现在F1赛车发动机的功率均在800马力以上,转数高达每分钟1.8万转! 为了限制赛车的速度,国际汽联屡屡出台限制发动机排量的规定。F1创办之初,发动机的排量不得超过4.5升。随着发动机技术的发展,同样排量可以获得较大的马力,达到较高的速度。这一点在涡轮增压发动机上表现的很突出。80年代初,法国的雷诺车队的1.5升涡轮增压发动机的功率从500马力提升到900马力,而且在性能测试中功率还可以提升到更高,最高测试纪录的发动机在爆炸前的几分钟,功率已经接近1300马力。很快地,宝马、保时捷、法拉利和本田等车队都采用了涡轮增压发动机,功率都到了1200马力以上。这种发动机改变了F1比赛的面貌。80年代初,国际汽联规定赛车的普通发动机排量不能超过3升,涡轮增压发动机排量不能超过1.5升。到1989年,国际汽联全面禁止了涡轮增压技术用于赛车。 禁止了涡轮增压发动机以后,国际汽联规定普通发动机的排气量限制在3.5升。但是随着发动机功率的不断增加,国际汽联在1995年再次将排气量下调到3升。但发动机功率还在增加。2004年,F1发动机功率已经超过了900马力。前不久修改的规则规定,从2006年开始,赛车发动机的排量不能超过 2.4升。 像飞机那样考虑汽车 F1赛车的竞争力不仅仅在于强劲的发动机,还要让这强大的动力最终通过车轮在赛道上滚动,推动赛车前进。如果赛车的轮胎尽可能紧贴地面,发动机产生的动力就比较多地用在推进赛车上而不浪费掉。这就是赛车“抓地力”问题。50年代的赛车发动机专家就发现,即使有转速超过每分钟1.2万转、功率超过1000马力的发动机,假如没有足够的抓地力,那么推进效果与700马力的发动机并没有什么差别。 60-70年代,越来越多的空气动力学专家转入了赛车研究领域。赛车不再像50年代那样表面光秃秃的了。赛车身上陆续出现了后尾翼、前翼、导流组件等等,它们的作用都是让空气流过它们表面的时候,产生向下的压力,迫使赛车提高抓地力。这些气流产生的压力有多大呢?说出来让你吃惊。假如你将一辆现在的F1赛车放在天花板上,而且天花板足够长,让赛车飞快地跑起来,只要赛车速度达到230公里/小时,气流产生的压力足够把它压在天花板上,不会掉下来。 (欲读全文4900字,请看《中国科技纵横》2005年5月号) 纵横访谈 兴奋剂的“魔”与“道” 纵横访谈:药物分析学家周同惠 主持:郎丽娜 周同惠,化学家,中国科学院院士,1944年毕业于北京大学化学系,1952年获美国华盛顿大学博士学位。1955年克服美国政府阻挠回到祖国。他长期从事药物分析研究工作。1989年,他负责筹建的中国体育运动兴奋剂检测中心顺利通过考核,正式成立。从那时起,这个检测中心连续16年通过年度考试,得到有关国际组织的认可。 我坐在周同惠对面。周老已年逾八十,本应在家颐养天年,而他却仍然每天按时上班。周老告诉我,对于他这个药物分析学家来说,是没有“退休”这个说法的。 郎丽娜:当初中国建立兴奋剂检测中心,是在什么样的背景下? 周同惠:1984年咱们国家申办1990年亚运会成功,按规定,承办的国家要负责运动会全部的兴奋剂检测工作。过去我们的样品都是送到国外去检测。当时世界上都是比较发达的国家才有兴奋剂检测实验室,大部分是欧洲国家,亚洲只有韩国、日本。1985年咱们国家决定建立自己的兴奋剂检测实验室。亚运会这样大的赛事,如果样品都送到国外去,一是要花很多外汇,另外中国这么大一个国家没有能力进行兴奋剂检测,也不太好。 当时国家体委召集了做药物分析、生化分析的四五家单位开会,共同探讨了这个问题,之后体委选择了其他单位去筹建兴奋剂检测实验室。但是过了些时候,体委的人又找到我们,说找不到合适的单位,希望由我们来做。 郎丽娜:为什么找不到合适的单位呢? 周同惠:因为国家体委希望一次成功,好像打保票似的。国际奥委会对每个新成立的实验室都要进行一系列的严格考试,全部通过才能获得国际奥委会医学委员会授予的国际检测资格。考试共有四次,三次预考,一次正式考试,每次考试必须分析10个未知尿样,并在24小时内得出正确结果。如有一个不正确,须重新补做2个未知样品并得出正确结果。如果只做对7个考试尿样,则按不及格论,非常严格的。据说别的单位不太有把握,所以体委又找我们。 我当时觉得应该可以做。因为我们平时从事的工作是做药物分析方法,就是对我们药物研究所研制出的新药,像中药或合成药物,我们要建立分析方法来保证它们的质量。兴奋剂检测严格地说也属于药物分析。兴奋剂检测的难度就在于检测品种多、量小,还要保证每次都能通过,我们是没有做过这样的实验的。但是想世界上二十来个国家都通过考试了,他们用的仪器也都是气相色谱仪、质谱仪等,没什么特殊的,人家能做的我们也应该能做。 郎丽娜:那么真正实施的时候,一定还是有困难的吧? 周同惠:时间太短。体委找我们的时候已经是1986年了,而1989年就要通过考试,只有两年多时间。平时我们药物研究所只是对本单位研制的新药进行分析以确保质量,而对于来自别处的这么多种类的药物都没有接触过,所以要从头搞起,要查文献、准备材料、买仪器等等。另外就是药物种类多,刚开始时说有六七十种,开始做了以后又增加到一百来种。对于这些药,都需要样品来作为标准。这些药有一些可以在市面上买到,而有的我们国家不生产,要从国外买,不太容易获取。后来,我们和韩国、加拿大等国家交往的过程中,他们给我们提供过一些药品,对我们很有帮助。 郎丽娜:为实验研究而服用兴奋剂,会不会对身体造成损害呢? 周同惠:药都是有一些副作用的。当时就出现过有的同志因服用较多的药而出现呕吐等不良反应的情况。 郎丽娜:您刚才说到检测中心通过了预考和正式考试,是怎样的过程呢? (欲读全文3800字,请看《中国科技纵横》2005年5月号) 文化人类 反垄断是怎么一回事 文/郎丽娜 一家公司在市场上占据压倒性优势的份额,叫做取得了垄断地位。如果它享有这个地位是因为政府的行政手段扶持,那么就是行政垄断。垄断除了有不公平的嫌疑外,另一个弊端可能是垄断者作为既得利益者不求进取。凡此种种,都和国内目前吵的相当热闹的“反垄断法”有关。 早在十多年前我国就开始酝酿“反垄断法”了。最近一段时间以来,关于反垄断法的讨论更是日益热闹。有的政府机构把反垄断的矛头直接指向在中国市场占据强势地位的外国公司,比如微软的操作系统产品、柯达的胶卷产品等。但是,参与了 1993 年《反不正当竞争法》起草的资深律师关安平认为,中国市场面临的最大障碍并不是外国公司的垄断地位,而是国内的行政性力量主导市场,以及由此延伸出的行业垄断。他说:“每个行政部门都有下属的大型行业公司,没人能够触动这种垄断。这才是严重制约市场活力的垄断行为。”行政性垄断的危害,不仅仅妨碍自由竞争,妨碍整个社会效率的提高,而且还会引发社会腐败。经济学家胡鞍钢曾经指出:行政垄断是一种赤裸裸的、光天化日之下公然进行的掠夺性腐败。 那么,人们所说的“反垄断法”,究竟反的是什么呢?在当今世界上,许多国家都制定了反垄断的法律,但是在立法上对垄断的表述却不尽相同。反垄断法起源于美国。我带着一堆问题,采访了中国社会科学院经济研究所副研究员朱恒鹏,他介绍了反垄断法在美国发展的各个阶段。 托拉斯是如何形成的 刚一提出采访问题,朱恒鹏就立刻给我纠正了一个错误:“‘反垄断法’这个译法不对,应该译为‘反托拉斯法’。”托拉斯是英文trust的音译,它是垄断组织的一种高级形式,简单地说就是几个公司联合操纵市场,减少互相之间的竞争,目的是保护他们自己的利益。 托拉斯的历史,可以追溯到100多年前美国南北战争结束后的时期。战争结束之后南北统一,全国统一市场逐步形成,美国经济进入一个飞速发展的阶段。在这个过程中,钢铁冶炼技术、化工技术大大进步,出现了铁路和电报,发现了石油,这些都对经济起到很大的推动作用。尤其是铁路的出现,促成了一些较大规模的企业的形成。铁路、钢铁、石油等行业形成了一些大企业。这些行业有一个特点,在经济学上的说法叫规模经济,就是规模越大,单位成本越低。铁路、钢铁、石化、汽车、电话以及后来出现的移动通讯、互联网等是典型的规模经济行业。 在这种情况下,企业之间会出现降价竞争行为。大家都降价,那么谁在同等状况下的成本低,谁就占优势。在这个过程中,那些成本高的、质量差的、实力弱的企业会被击垮,某个行业中慢慢地最终会剩下三五家实力雄厚的大公司。到了一定阶段,剩下的这些企业发现价格战并不能消灭竞争对手,而且由于市场已经饱和,继续进行价格战并不能扩大市场份额,或者,即便市场份额能扩大,但并不能弥补价格下降带来的利润损失,这时继续价格竞争的结果是多败俱伤。他们意识到大家需要长期共存,但是不想在长期亏损的情况下共存,于是大家希望相互之间形成一种协议来遏制价格战,这就是托拉斯的雏形。 最初的托拉斯是一种自愿的联盟,通过签订协议,联合瓜分市场。这些联盟主要有以下几种形式。第一种是划分销售范围。拿钢铁企业为例,比如你的钢厂的产品销售是在哪个领域,我的钢厂的产品销售是在哪个领域,谁也不得去抢夺对方的市场;第二种是不分割市场但限定产量,比如相互约定每年大家都生产200万吨钢,那么在消费量和总产量既定的情况下,企业不需要打价格战;还有一种就是联合定价,谁也不能随便改变价格。所有这些,都需要有一个协议,或者说是信任(trust),也就是托拉斯。 说到这儿,我联想到2000年康佳、TCL等九家彩电企业联合签署“彩电同盟”协议这件事,这个协议规定了彩电行业的最低限价。这是不是一种托拉斯? (欲读全文4200字,请看《中国科技纵横》2005年5月号) 知识雨林 动物的伪装 译/杨波 在自然界中,动物自身的每一种优势都能增大生存的机会,并因此增大种群的繁殖机会。这一简单事实促使动物在进化过程中形成许多特殊的适应性变化,帮助自己寻觅食物,同时避免自己成为别人的盘中餐。其中最普遍、种类最多的适应性变化之一就是天然伪装,从而尽可能使自己不被捕食者或猎物发现。 通过本文我们可以了解到动物们是如何使自己与周围的环境融为一体,使其他动物无法注意到自己的。我们将介绍一些隐身老手,它们能根据周围环境的变化改变自身的伪装。除了这些隐身专家,还有一些压根儿就毫不隐藏的动物,它们把自己伪装成危险分子或令人讨厌的东西来让捕食者退避三舍。 隐蔽色 世界上大部分动物种群都拥有某些天然伪装,以此帮助自己觅食以及避免遭受攻击。伪装的方式由于物种的不同而存在很大的区别。 一个物种能形成何种伪装由很多因素决定: 由于动物生理机能及活动方式的不同,所形成的伪装也就不同。例如:皮毛动物与鳞片动物的伪装肯定不同;在水下成群游动的动物与独自在树林中荡秋千的动物也绝不可能形成相同的伪装。 动物所处的环境通常是决定其伪装的外在特征的最重要因素。对于动物来说最简单的伪装方法就是与周围环境保持一致。在这种情况下,自然栖息地中各种不同的自然环境都有可能成为伪装的原型。 由于伪装的终极目的就是隐藏起来不被其他动物发现,因此对一种动物来说,它的天敌或它的猎物的生理机能与活动方式就决定了这种动物伪装的方式。动物不会形成对自己的生存没有帮助的伪装,因此并非所有的动物都千篇一律地使自己与周围的环境融为一体。比如说:如果某种动物的主要天敌是色盲的话,那么它披上周围环境的颜色就毫无意义。 对大部分动物来说,“与环境融为一体”是最有效的方法。这种伪装在自然界中随处可见。鹿、松鼠、刺猬以及许多别的动物都有“泥色系”的颜色,这些颜色与森林中的泥土以及贴近地面的树干的颜色差不多。鲨鱼、海豚以及其他许多海洋生物都呈灰蓝色,这种颜色更有助于它们融入水下柔和的光线之中。 动物有两种产生不同颜色的方法: ·生物色素是动物体内一种非常微小的天然色素,能够以化学方法产生颜色:吸收光线中的某些颜色,同时反射其他颜色。一个色素的表象颜色就是其所反射的光的所有可见波长的组合。动物可以通过生物色素来产生某种颜色。 ·动物也可以通过极细小的身体构造来产生颜色。实际上,这些身体构造的工作原理类似于棱镜:折射和散射可见光线,从而反射出某种特定的色彩组合。例如:北极熊的皮肤实际上是黑色的,但却呈现出白色,这是由于它们的毛是半透明的。当光线照射到北极熊身上时,这些毛会使光线出现轻微的转向,结果导致光线四处反射,其中一部分照射到皮肤表面,其余的则被反射出去,因此产生了白色。 在某些动物身上,则结合了这两种产生颜色的方法。例如,某些爬行动物、两栖动物和鱼类之所以呈现绿色,通常是由于身上有一层具有黄色色素的皮层和一层能够散射光线从而反射蓝色的皮层,这两者结合才产生了绿色。 不管是身体色还是化学色,都是由代代相传的遗传基因所决定的,通过自然选择的过程,动物逐步形成自己的伪装。在野外,一只动物与其周围的环境越相似,那么它就越不容易被捕食者所发现,也就能活得更长。因此,与周围环境相似的动物与那些未能融入周围环境的动物相比,前者在繁衍后代上拥有更多优势。这些伪装者的下一代可能会继承相同的伪装色,而且也会活得足够长,并将这种伪装色再传承给自己的后代。如此,这个种群的动物们就都拥有了理想的伪装色,得以在所处的环境中生存下去。 动物为自己“定色”的手段取决于自身的生理机能。大多数哺乳动物都把伪装色“定位”在毛皮上,因为这是身体的最外层;爬行动物、两栖动物和鱼类则在鳞片上;鸟类在羽毛上;昆虫则是外骨骼的某些部分。动物也有可能根据目前身体最外层的结构,形成更好的伪装。例如松鼠,它的皮毛相当粗糙且不均匀,和树皮的纹理很相似。而许多昆虫则有着和树叶一样细腻均匀的外壳。 伪装色在自然界中非常普遍,我们从大多数动物的身上或多或少都可以见到。但是具备能够随着周围环境的变化而改变伪装色的动物就比较罕见。下一节我们就来看看几种拥有这种适应性伪装能力的动物。 (欲读全文4100字,请看《中国科技纵横》2005年5月号) |

|

|

| 新浪首页 > 科技时代 > 科学探索 > 科普杂志封面秀专题 > 正文 |

|

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||