我国专家发现吃恐龙怪兽 强壮爬兽身长一米 | |||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| http://www.sina.com.cn 2005年01月19日 10:47 北京科技报 | |||||||||||||

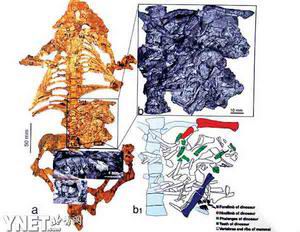

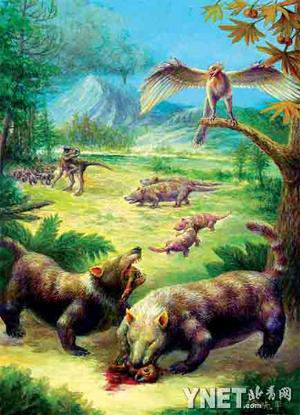

腹部不明物被证实是小恐龙尸骨 点击此处查看全部科技图片  强壮爬兽捕食恐龙的模拟图 点击此处查看全部科技图片 强壮爬兽身长一米有余、拥有尖利牙齿,和恐龙争食争地 在人们的印象中,中生代是恐龙独霸天下的时期,那时候哺乳动物都是像老鼠一样毫不起眼的小个子,生活在恐龙的阴影之下。事实不尽然,通过新近对古生物化石的发现和分析,科学家们也大吃一惊,中生代时也有体型较大,拥有尖利牙齿,和恐龙争食、争地,甚至能吞食幼体恐龙的哺乳动物。

这是中国科学院古脊椎与古人类研究所胡耀明、王元青和李传夔及华裔科学家孟津等的最新研究成果,刊登在最新一期出版的英国《自然》杂志上。 一具动物头骨化石开始改变了科学家的观点,中生代哺乳动物并非都身小如鼠。 哺乳动物和鸟类都是由爬行动物发展而来的。科学家普遍认为,远在1.3亿年前的中生代,是恐龙等爬行动物独霸天下的时期,那时的原始哺乳动物体型很小,身材类似今天的老鼠,根本无法和动辄重达几吨的恐龙相抗衡,它们大多是草食动物,昼伏夜出,最多也不过吃一些昆虫。这些原始哺乳动物委屈地生活在恐龙的阴影之下,不可避免地沦为食肉恐龙的腹中物,直到6500万年前恐龙灭绝之后,哺乳动物才逐渐发展起来。 可是,自2000年开始陆续在北票地区发现的一些中生代哺乳动物化石却完全改变了科学家固有的看法。 中国科学院古脊椎与古人类研究所的李传夔研究员还清晰地记得,他们拿到的第一具大个头的中生代哺乳动物化石是一个保存完好的头骨化石。但在头骨还没有完全进行修复的时候,人们只能粗略地从外部构造进行判断。这时他们发现在这一动物的下颌上仅由一块齿骨组成,这是典型的哺乳动物特征,因为爬行动物的下颌通常是由数块骨头构成。在漫长的进化过程中,爬行动物下颌后部的小骨演变成为哺乳动物中耳的锤骨,而爬行动物头骨上的方骨则进化成哺乳动物中耳的砧骨。这样爬行动物与哺乳动物的最大的区别是:哺乳动物的中耳有3块小骨头:一块蹬骨、一块砧骨、一块锤骨,而下颌仅有一块齿骨;而爬行动物的中耳则只有1块蹬骨,但下颌却有数块小骨。这一发现让研究人员很快作出判断,这个硕大新奇的头骨应该是一个哺乳动物。 但是让李传夔他们有点不解的是,这个头骨长约10厘米,在这之前发现的中生代哺乳动物化石的头骨多数只有1厘米到3厘米长。和当时已经发现的哺乳动物相比,它可以称作是一个庞然大物了。 随着头骨不断被修复,头部构造特征愈发清晰,研究人员通过比较,发现它明显区别于已知的其他中生代哺乳动物,于是建立了一个新属种和一个新科:爬兽科。顾名思义,爬兽是兼具爬行动物和哺乳动物特征的兽类,而且因为个头比较大,所以取名叫强壮爬兽。 当专家们还在为新物种的发现喜不自禁时,更惊人的发现悄然而至。 一具躯干比较完整的强壮爬兽骨骼化石再次进入研究人员的视线。 强壮爬兽骨骼的解剖特征也印证了研究人员最初根据头骨化石作出的推测,它拥有较长的躯干,通过头骨和趾骨的大小,研究人员计算出来,强壮爬兽体长大概在60厘米左右,体重大概4-6公斤。强壮爬兽的四肢短而粗壮,呈半直立状奔走,有点类似于现在生活在澳洲的袋獾。 强壮爬兽化石最特别之处是在它的上腹部保存了一团叠压着的不明物,这是当时古脊椎与古人类研究所的高级技师谢树华等在化石修复过程中发现的。 研究人员在立体显微镜下放大观察,发现这一团不明物聚集了很多大大小小的骨头,最有意思的是骨骼团的右下部,竟然有两排整齐的牙齿,其中一排至少有7颗。研究人员观察比较后认定,这是一个婴年个体鹦鹉嘴龙的牙齿。 而且通过对骨骼团的仔细观察,能清晰地分辨出这些骨头大都是相互关节着的骨头,有前肢、有后肢,还有许多两端已经被溶蚀的小骨头。 这一发现让研究人员大吃一惊,同时一个大胆的猜测也在他们的脑海中逐渐成形———原始哺乳动物也能吃恐龙! 中生代哺乳动物吃恐龙,似乎是无法想象的事情,但确凿的化石证据撼动了恐龙的权威。 “这的确是十分巧合的事情,1.3亿年前的强壮爬兽化石腹中保存了一个完整的幼体恐龙尸骨,可见当时它是刚刚吃掉恐龙,而且没有开始消化就死亡了,这种几率是很小的。”李传夔现在回想起来仍然按捺不住心中的兴奋,“当时胡耀明他们三个人在我办公室讨论的时候,虽然大家都很惊喜,但还是保持着冷静的态度。一定要先确定,这部分骨骼团是化石腹中本身所有的,不是在形成化石的过程中,与别的动物叠压形成的。” 研究人员都盯住了这一团暗藏玄机的骨骼,经过多次观察他们终于发现,骨骼团中除了幼体鹦鹉嘴龙的骨骼,没有发现其他任何类型的骨骼存在,这就说明了骨骼团仅是由同一个体的部分骨骼组成。而且关节相连的肢骨证明强壮爬兽捕食到恐龙后直接大块撕裂吞食,没有经过咀嚼,这应该属于一种比较原始的捕食方式。 还有一个更为直接的证据就是,骨骼团中有部分小骨头两端出现了溶蚀现象,最大的可能来自于消化过程中胃酸的腐蚀。可见强壮爬兽在吞食小恐龙后不久,还没有来得及完全消化,就被一场突如其来的灾难,可能是火山爆发袭击,掩埋,这只小鹦鹉嘴龙应该算是它的“最后的晚餐”。 确凿的化石证据印证了研究人员的猜测,在恐龙统治的中生代时期,确实存在一种吃恐龙的哺乳动物。 既然强壮爬兽是肉食性哺乳动物,那么如何证明它吃的是捕捉到的活恐龙,而不是龙胎,或者龙尸腐肉? 从骨骼团上鹦鹉嘴龙的牙齿和肢骨分析,这个幼体鹦鹉嘴龙大概长12厘米到14厘米,约是强壮爬兽的1/3。牙齿上面有轻微的磨痕,说明鹦鹉嘴龙已经用牙齿咬磨过食物,肯定不是胚胎,而是一个鹦鹉嘴龙的幼体。 研究人员进一步比较现存的以腐肉为食的哺乳动物———两种生活在非洲的鬣狗。它们共同的特点是门齿非常小,后牙粗壮,咬肌不发达,这就说明它们在抓咬、捕捉猎物能力上的薄弱,只能以腐肉为生。 但是强壮爬兽有3颗粗壮的门齿,1颗犬齿,4颗臼齿,下颌附着咬肌的部位,凹陷很深,可以推断它的咬肌相当发达,而且从头骨上看,负责嘴巴张合的颞肌也非常发达,证明它有非常强的吞食和咬合能力,能捕捉到到活的猎物。所以研究人员推断强壮爬兽极有可能是主动猎食者,而不是食腐者。 从李传夔那里我们还了解到,现在辽西地区已经发现了十几具爬兽化石,除了强壮爬兽外,还有另一新种:巨爬兽骨骼化石。它的体型更大,身长一米有余,体重达14公斤,是迄今为止发现的最大的中生代哺乳动物。 这些发现大大改变了以往中生代哺乳动物在人们心目中的形象,也有个体比小恐龙大的哺乳动物存在,以捕食小型脊椎动物和其他动物为食,中生代并不是恐龙一枝独秀,也有哺乳动物和恐龙争食、争地。这些发现对当时的生物圈、生态环境、食物链及动物群的组成等多个方面都提供了不少新的信息和认识。

|

|

|

| 新浪首页 > 科技时代 > 科学探索 > 正文 |

|

| ||||||||||||||||||||||||||||||

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||