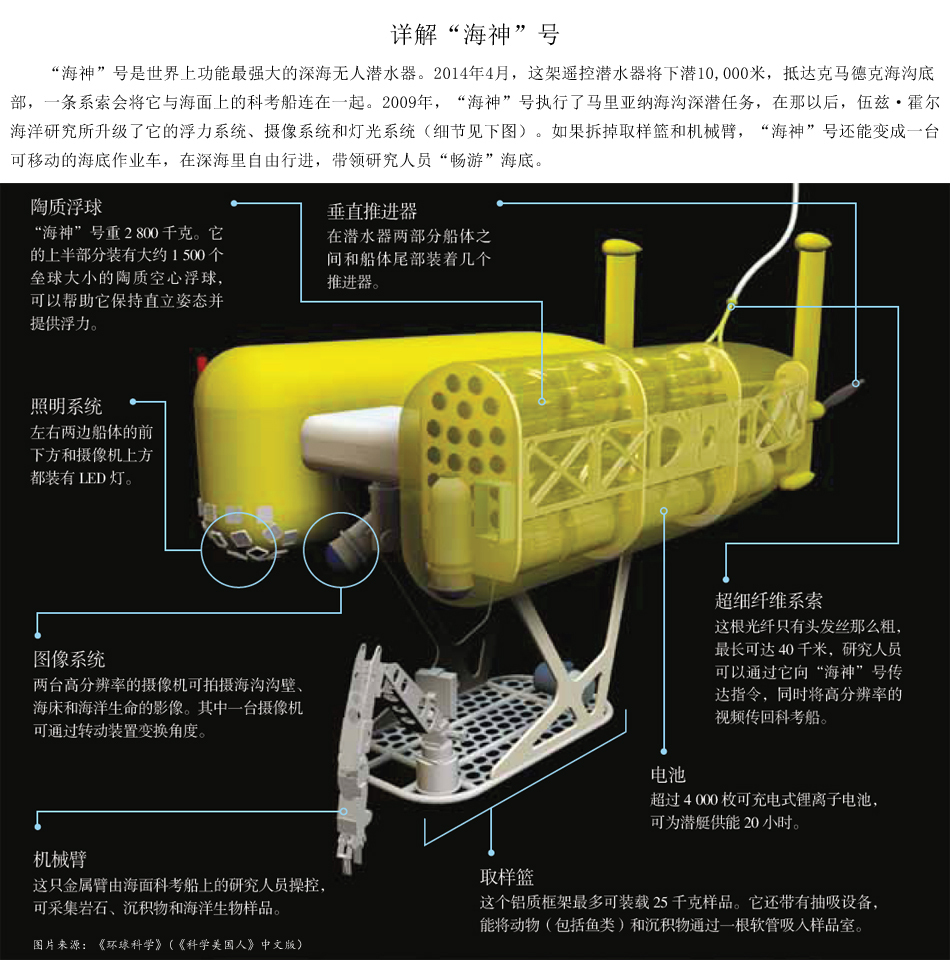

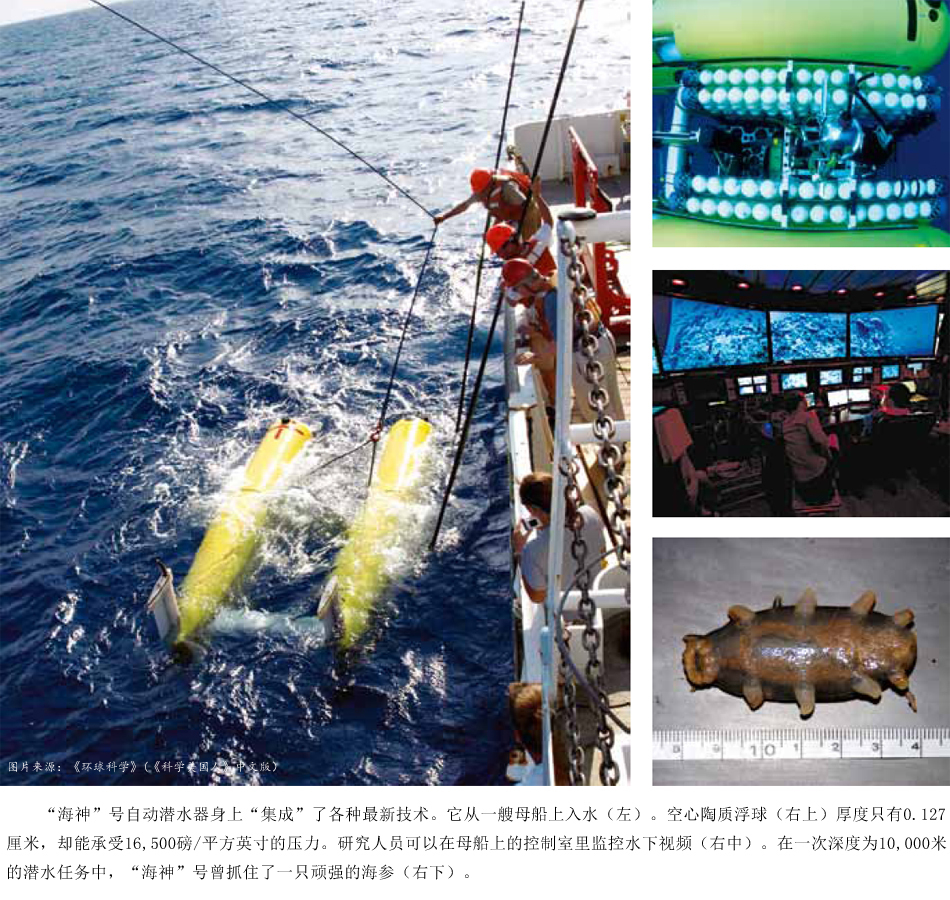

导读:2014年4月10日,美国科考船“托马斯·G·汤普森”号将从新西兰出发,向东北方向航行900千米,然后停泊在广阔的太平洋上。如果一切顺利的话,“海神”号,一部与微型轿车差不多大小的自动潜水器,将在这里入水,并一路下潜,前往世界上最深、最危险的地方之一——克马德克海沟。当下潜深度达到10000米出头时——相当于一座珠穆朗玛峰再加一座大烟山的高度,“海神”号将到达海沟底。那里寒冷刺骨,没有一丝光线,水压高达15000磅/平方英寸——相当于三辆SUV压在你的大脚趾上,“海神”号的灯光将第一次照亮这片未知海域。下潜过程中,“海神”号会释放一根头发丝粗细的光纤,并通过这根在海水中飘荡的光纤与“汤普森”号相联,把摄像机拍到的图像传送到科考船上。

届时,船上的科学家将密切注视电脑屏幕,观察那里到底会出现什么样的奇异生物。在向科学家传送视频的同时,“海神”号还会挥动机械臂,搜集海沟底部的动物和岩石样本。它会把一根硬质管扎入海床,提取沉积物矿样;还会抽取水样,看看在那样的极端环境中,是否存在细菌或其他生命体。“ 海神”号肯定会发现一些不可思议的东西,生物学家和地质学家都对此深信不疑。点击查看全文>>> 【评论】

(本专题由新浪科技与《环球科学》(《科学美国人》中文版)联合推出)

揭秘海神号 如果“海神”号能经受住水压的考验,并且机械臂和传感器能够正常工作,深海探索事业将取得重大进展。与研究人员以前送入水下的众多“海底车”(这些小机器人能沉入海沟底部,但无法移动,它们能提供有用的信息,但信息量有限)相比,这台价值800万美元的自动潜水器最大的优点是它能拍摄实时视频,覆盖的探索区域要大得多,能搜集更多的岩石、沉积物和海水样品。

而且,“海神”号最长能在水下停留12小时,哪怕系索断裂,它也能自行返回科考船。这些优势意味着,“海神”号十分适合观测那些奇异的海底生命——这也是这次计划的首要任务。研究人员选择了克马德克海沟的峭壁作为第一个目标,因为该海沟上方的水体里有很多生物,这意味着海沟底部的生物可以获得更多食物。因为“海神”号能连续工作数个小时,所以研究人员希望它不仅能观测到那些生物,还能捕捉一些回来进行基因分析——只要它们的个头别太大,游得别太快。

高压强下的细胞 此次考察在生物学上的第二个任务,几乎和第一个一样重要:弄清深海中那些大大小小的生物体内的细胞,为何能在如此高的压强下正常工作。搞清楚它们的内在机制,能帮助人类研发出新的药物。这个谜题的源头要回溯到1960 年,沃尔什和皮卡德的那次下潜。他们在海沟底部呆了20 分钟,并报告说看到了一条比目鱼,但当时他们没有相机,所以无法拍照。现在,生物学家开始质疑这一发现,科学家将对这次“海神”号采集的水生细菌、沉积物和动物样品进行研究,希望样品能盛放在模拟现场压力的容器中带回地面,这样就能观察细胞是如何在海底高压环境下存活的。

科研文献表明,鱼类根本无法承受那么大的压力。目前,有影像资料证实的、鱼类出现的最大深度是大约7700米。20世纪90年代,生物学家发现,鱼类细胞里的氧化三甲胺(TMAO)的浓度,会随着深度的增加而上升——你闻到的鱼腥味儿就来自这种化合物。TMAO也许能帮助蛋白质抵抗高压,但具体的机制我们尚不清楚,而且它的效用或许也有限。科学家无法举出反证,但如果他们不能在更深的超深渊带观察到鱼类的存在,那么他们就有充分的理由认为,该区域不可能存在鱼类。尽管如此,科学家很希望‘海神’号能看到鱼,好搞明白到底是怎么回事。

我们对超深渊带的研究十分有限,所以“海神”号或其他超深渊任务带回的任何数据,都能帮助我们实现多学科的重大突破,比如,弄清一个关键问题:到底有多少碳飘落或滑落到了那些海沟里。

奇特的“碳流” 对海洋生物来说,碳基分子就是食物。倾泻而下的“碳流”中含有各种成分,例如藻类和鱼类尸体、浅海“居民”的排泄物。越往深处走,“碳流”就越弱,因为大部分碳基分子在下沉的过程中被消耗掉了。不过海沟的作用也可能类似漏斗,从上方海水中沉降下来,以及沿着海沟峭壁向下飘落的沉积物,也会带来有机物,并富集在海沟底部。在这种碳富集的地区,生物学家也许能找到更为丰富多样的生物;而且,充足的食物意味着那里的动物或许比我们想像的更大、更多。

关于碳 地球化学家也对碳的问题情有独钟,因为人类和大自然释放到大气中的二氧化碳有40%~ 50%被海洋吸收,这减缓了温室效应。研究人员认为,也许有大量碳被埋进了海床,但他们完全无法确定海沟里到底有多少碳。“海神”号将搜集沉积物样品,供超深渊生态系统研究计划小组分析碳含量。他们还将测量氧含量以评估海沟底部的生物活跃度。

蛇纹岩化的答案 蛇纹岩化或许还能部分解答另一个终极问题:地球上的生命是否诞生于深海中。蛇纹岩化过程会释放出热量、氢、甲烷和矿物质——这正是化学基,或称化能合成生命的“配方”。在深海中的某些地方,生命所需的能量来自化学反应,而不是来自太阳的光合作用。某些科学家据此推测,生命可能诞生于深海热液孔附近——在海床上的这些孔洞中,海水不断浸入下方的岩石,而后又带着热量、化学物质和矿物质喷涌出来,如此循环不息。有很多人都见过巨型管虫的图片,它正是在这样的地方被发现的。

早前的研究结果表明,一些细菌携带有特殊的基因,能利用蛇纹岩化过程释放的化合物来产生能量。在那些最深的海沟中当然也存在热液孔。浅海热液孔中发现的物种已经够奇怪了;超深海沟的底部水压巨大,到时候会发现什么奇异的生物,谁也不知道。

深海竞赛 科学家列出的超深渊带探索进程表令人激动,不过目前,这些计划还很难完成,因为他们手上只有“海神”号这一架主力潜水器。卡梅隆已授权伍兹·霍尔海洋研究所使用他的潜艇,包括潜艇涉及的专利技术,不过出于保险方面的原因,目前该研究所还没有为这艘潜艇安排任务。

到2015年底,科学家手头可用的潜水器会增加一些。至少在接下来几年内,载人潜艇还不太可能扮演重要角色。同太空计划一样,在深海探索领域,载人探索的优缺点也同样备受争议。尚克和弗赖尔的观点是,在黑暗的深海中,摄像机无法代替人眼的三维视力。

科学家正在努力筹集资金,希望举办一个研讨会,让全世界的深海科学家齐聚一堂,探讨未来最佳的深渊探索方向和方式。现在,在深渊探索项目方面,各国还只是各自为战;和外太空探索的情况一样,在深海探索领域,国际合作才是利用资金和人才的最有效方式,各国闷头竞赛绝对不是好办法。

本文译者 阳曦,毕业于北京航空航天大学,自由撰稿人、自由译者、专栏作者,专注于科学报道及幻想文学,已出版译作《赶往火星》、《美国国家地理少儿百科》、《元素的盛宴》等。本文由《环球科学》(《科学美国人》中文版)授权转载